根付を知る

根付は、印籠(いんろう)・煙草(たばこ)入れ・巾着(きんちゃく)などの提物を携行する際の留具として、町人文化が花開いた元禄期頃(1688~1704)に発展し、庶民の間へも広がりました。以後、根付は狩野派の絵師から、様々な細工職人らの手によって意匠と技術が凝らされて、我が国固有の小芸術品に発展しました。現代においても、新しい趣向を加え、独創的な根付が次々に発表されています。

根付とは

根付は、提物を携行する際、堤物が帯から落ちないように帯に引っ掛ける留具で、実用性と芸術性のはざまで美しく磨かれてきました。

根付は提物を携行するための留具であると同時に、身を飾りまた趣味の良さを競い合う「世間道具(せけんどうぐ)」でした。留具として目を惹く帯の上縁に引っ掛けられるために、着物や帯、堤物の意匠と技術に引けを取らないよう装飾性と芸術性に磨きがかけられ、着物文化の深化と共に発達しました。しかし文明開化による生活様式の変化と洋装の普及により、堤物は使用されなくなりましたが、根付は幕末に来日した欧米人にその芸術性が高く評価され、堤物から切り離されて、根付単体で欧米諸国に盛んに輸出され、また、欧米人の趣向に叶った象牙の根付も積極的に制作されました。そして、現在では、創作の場も国内外に広がり、伝統的な技法を継承しつつ、根付に対する様々な解釈のもと、新しい根付が創作されています。

根付の特徴

根付は、留具としての機能に加え、単に立体造形を小さくしたものとは異なる、根付ならではの「カタチ(特徴)」を備えています。

「をかし」の精神

「ねつけ」の語は、俳諧の指南書である『寶蔵(たからぐら)』巻三(1671)に初出しています。「ねつけのばへを見るに・・・うちをのぞめる時はいとおくぶかし」とあり、当時から、根付に隠された深い魅力に引き込まれる精神性の充溢(じゅういつ)が伺え、さらに、この心惹かれる心象は、我が国固有の美的理念の一つである「をかし」にその源泉を求めることができると言えるでしょう。

根付の分類

根付はその形状から、一般的には以下のタイプに分類されます。

-

形彫(かたぼり)根付最も一般的で、人物や動物などを題材にした根付。基本的には360度、四方八方に彫刻が施されています。

形彫(かたぼり)根付最も一般的で、人物や動物などを題材にした根付。基本的には360度、四方八方に彫刻が施されています。 -

饅頭(まんじゅう)根付江戸初期の帯車(おびぐるま)根付から派生したもので、実用的な饅頭型をしています。蒔絵漆(まきえうるし)や、浮彫りなどが施されます。

饅頭(まんじゅう)根付江戸初期の帯車(おびぐるま)根付から派生したもので、実用的な饅頭型をしています。蒔絵漆(まきえうるし)や、浮彫りなどが施されます。 -

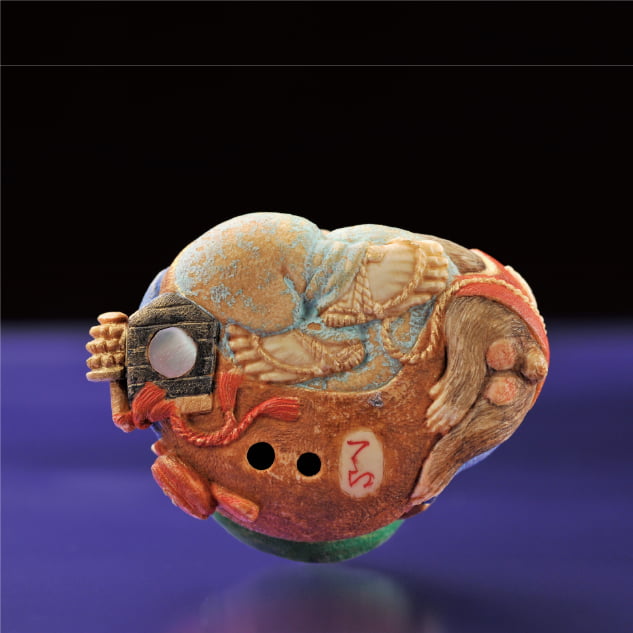

鏡蓋(かがみぶた)根付饅頭根付の片側を丸くくり抜き、主に金工の技を凝縮した蓋(ふた)をはめ込んでいます。

鏡蓋(かがみぶた)根付饅頭根付の片側を丸くくり抜き、主に金工の技を凝縮した蓋(ふた)をはめ込んでいます。 -

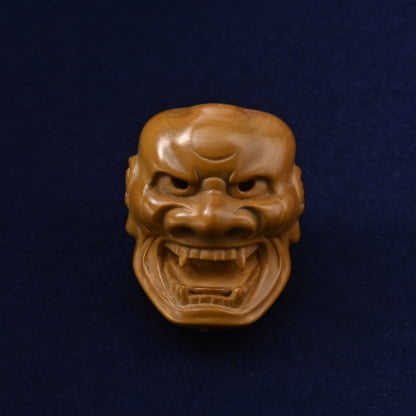

面(めん)根付能面や狂言面、伎楽面、七福神の顔などを小さく根付にしたものです。

面(めん)根付能面や狂言面、伎楽面、七福神の顔などを小さく根付にしたものです。 -

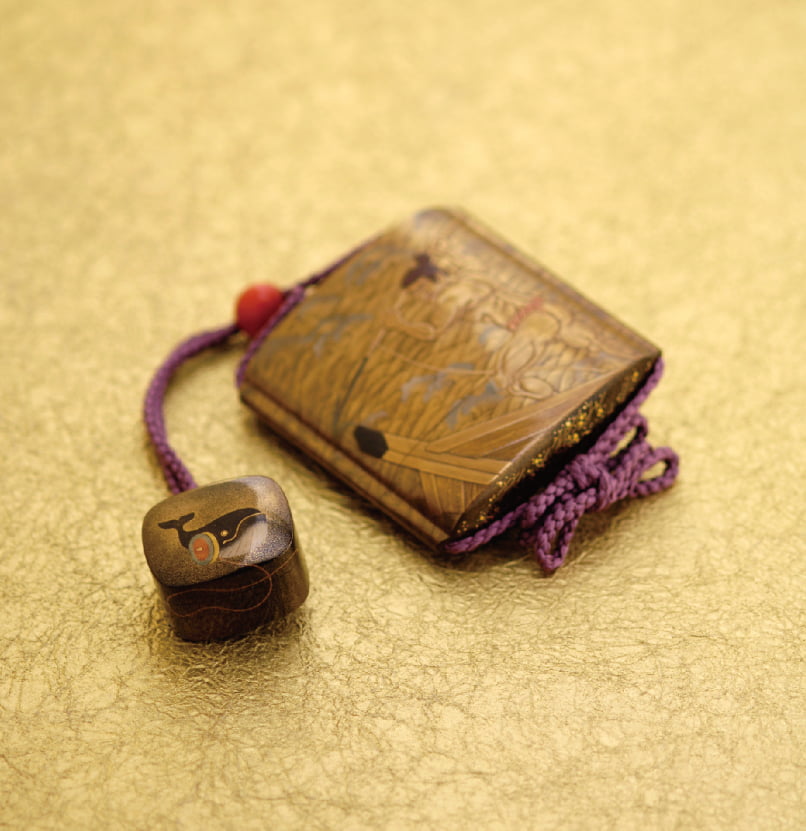

筥<箱>(はこ)根付蒔絵(まきえ)や螺鈿(らでん)で加飾した箱状の根付で、天板裏に紐通しを付け、底板に紐孔を開けています。

筥<箱>(はこ)根付蒔絵(まきえ)や螺鈿(らでん)で加飾した箱状の根付で、天板裏に紐通しを付け、底板に紐孔を開けています。 -

柳左(りゅうさ)根付柳左という考案者の名前で、饅頭根付全体に透かし彫りを施して、繊細さを出しています。

柳左(りゅうさ)根付柳左という考案者の名前で、饅頭根付全体に透かし彫りを施して、繊細さを出しています。

「現代」根付と「古典」根付

京都 清宗根付館では、現代においても国の内外で創作活動が続く「現代根付」と、現代根付のルーツとなる「古典根付」を展示しています。

現代根付とは

根付は着脱に適した丸みのある形状と大きさ、そして紐穴という根付ならではの「カタチ」を備える中で、現代の作家によって、自由な発想と新たな題材に挑むといった想いで創作された根付が「現代根付」です。数世紀に及ぶ伝統を継承しつつ、新しい技巧への挑戦が続けられています。当館では昭和20年以降に活躍してきた、国内外の作家の作品を展示しています。

古典根付とは

江戸中期に町人文化の一つとして広まり、幕末から昭和初期にかけ、欧米人を驚嘆させた、世間道具・遊里・目利き・男立て・唐趣味といった近世的な風俗や精神性を具現化させた小さな芸術品が古典根付です。また、都の風情を反映したおおらかな京都派、粋と洒落の心を重んじた江戸派など地方色豊かな作風も見どころです。

「根付」の研究

根付に関する専門美術館として調査・研究を行い、

ニュースレターを通して発信しています。

京都 清宗根付館の学芸員により、年4回発行されるニュースレターのなかで根付研究最前線と銘打ち、根付に関する情報を発信しています。また、根付の歴史的変遷を整理し、根付が我が国固有の文化の一つの集積であることを明らかにすると共に、根付が浮世絵や漆に等しく、独立した一つのカテゴリーであることを確たるものにしていきます。また、若手研究者等による根付に関わる文化研究も発表します。